不只傳統節慶和珍奶!身為台灣人一定都接觸過的5大台灣文化特色:這些獨有的東西凝聚了台灣魂

提到「台灣文化」,你會想到什麼呢?是熱鬧的夜市、珍珠奶茶,還是逢年過節的傳統習俗?台灣這個小島,雖然面積不大,卻蘊藏著豐富多元的文化特色。這些台灣獨有特色,不僅是融入台灣生活的日常,更凝聚了屬於我們的「台灣魂」。

今天,讓我們一起探索台灣的文化特色,看看有哪些獨特的元素,共同編織出台灣獨有的文化風貌,凝聚了台灣人的精神與情感。

台灣有什麼特色?在你心中台灣獨有的東西是什麼?

說到「台灣文化」,相信每個人心中的答案都不一樣。有人或許聯想到濃濃的人情味,有人會想到機車穿梭的街頭景象,甚至是那雙隨處可見的藍白拖。這些看似平凡的日常,都是台灣特色文化的縮影。

根據《Social Lab社群實驗室》過去發布的調查,網友們熱議的台灣獨有特色,往往與生活息息相關,像是夜市、陣頭和歌仔戲等,都成為台灣文化的代表符號。除了物質和社會文化等,人民的思想、藝術和精神也是台灣文化的主體。這些元素不僅反映了我們的歷史與環境,也展現了台灣人獨特的創造力、兼容力與適應力。你心目中的台灣特色又是什麼呢?

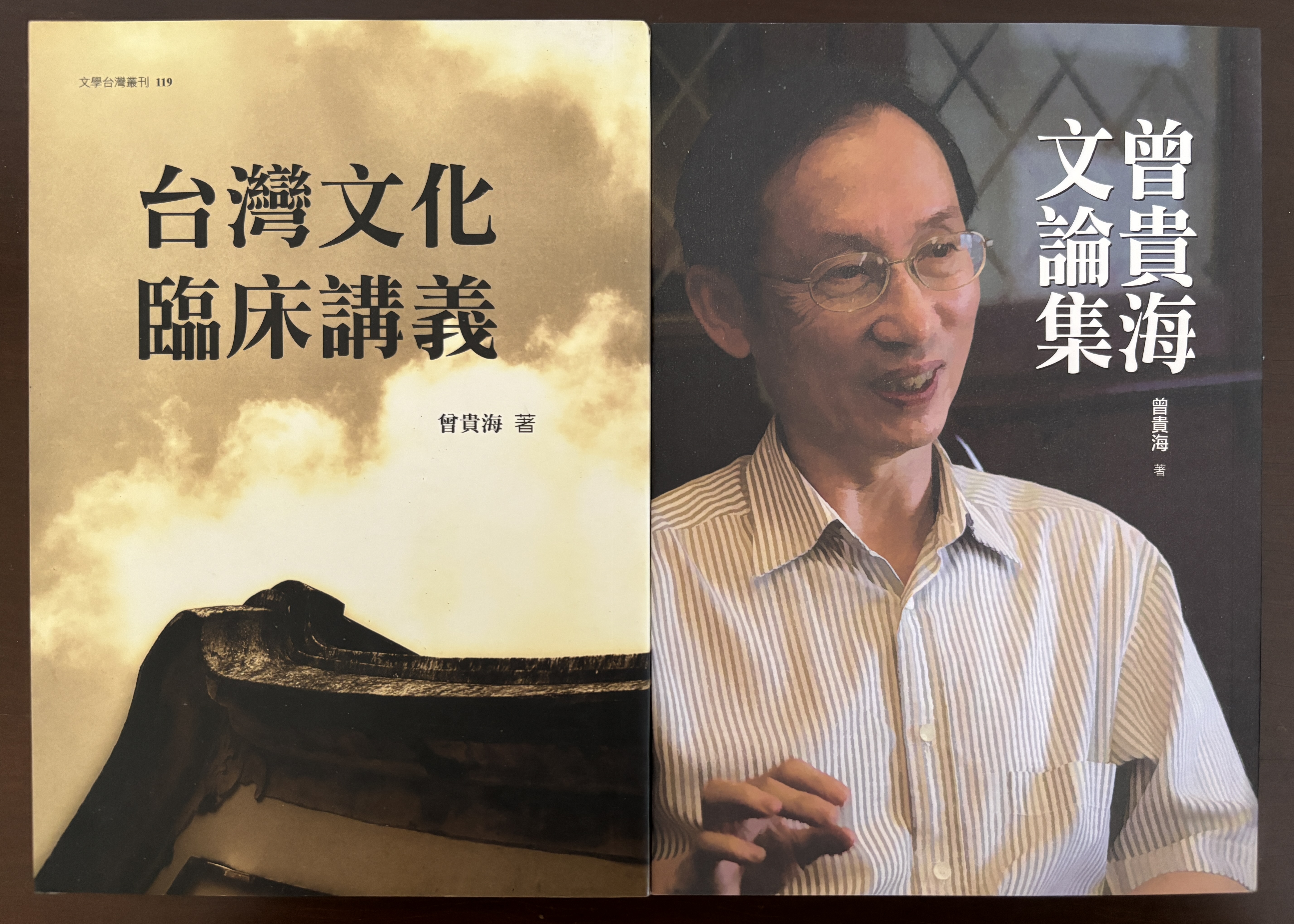

台灣文化特色的代表人物,一生致力文學推廣及文化傳承,將台灣文化推向國際的詩人醫師:曾貴海

說到台灣的文化特色,不能不提一位特別的人物——詩人醫師曾貴海先生。一生行醫,並在文學創作及國家語言推動上,以華文、客語和台語跨語言寫作,藉由詩,將台灣獨有的文化推向國際。三十多年來,參與文化運動、環保運動等社會運動,使他的創作融合生命體驗,成為一個時代、社會和國家的人們,共同的心靈風景,更是文化內涵的深層表達和具體呈現。

曾貴海(1946-2024),出生於屏東佳冬鄉,不僅是一名胸腔內科醫師,也是一名文學家和社會運動家,致力推廣台灣文學及文化保存傳承。他創辦《文學界》與《台灣文學》雜誌,為台灣本土文學奠定基礎;已出版詩集如《鯨魚的祭典》、《高雄詩抄》、客語詩集《新版原鄉.夜合》和臺語詩集《畫面Uē-bīn》等,以質樸的筆觸,細膩描寫土地與人性哲理,從生活中觀照人生和社會。曾獲1985年吳濁流文學獎新詩獎、2017年第七屆客家終身貢獻獎及台灣醫療典範獎等殊榮。

文學,承載著時代與社會的價值觀、情感與思想,反映文化的變遷和多樣性。曾貴海的創作除了詩集,也包括散文、文論、自然書寫和歌詞等作品,總共約三十九本。身為客家人,曾貴海不僅以華文、客語創作,也採用台語創作,其關懷的族群涵蓋了台灣土地上的原住民,以書寫跨越族群,記錄歷史文化。曾貴海先生的多元語言能力,展現語言之美與思維方式,不同語言的文學作品反映出各自文化的獨特性。

他的文化評論集《台灣文化臨床講義》一書,結集了二十年的文論與序論,是思維的行動紀錄,涉及了廣泛的台灣文學、文化和命運的思考,期待引導讀者從文學表現反省自己的文化,由文化面導讀文學作品與理解文化現象。2022年榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩節」國際詩歌獎,為第一位獲獎的亞洲詩人,並被提名2023年「諾貝爾文學獎」候選人。讓台灣文學、多元文化與台灣經驗在國際文壇發光發熱。

曾貴海先生也積極投身社會及環保運動,帶領文化、教育等改革行動,像是推動衛武營公園建設、客家古蹟保存、參與國民教育改革以及保護高屏溪運動等。其中,推動文化資產保存運動,如屏東的楊家宗祠和宗聖公祠古蹟保存,成為文化的公民運動,讓世人看見這塊土地文化的深厚。2016年獲聘總統府國策顧問,被譽為「南方綠色教父」。曾貴海用筆與行動,在台灣文化的土地上植樹成林,詮釋了台灣特色文化的包容與深度,成為台灣文化的象徵。

藍白拖?陣頭?夜市?從社群口碑角度出發!盤點網路上討論度最高的5大台灣文化特色

身處於網路發達的世代,社群媒體成為文化討論的最大熱點,依據《OpView社群口碑資料庫》的統計數據,以下5個台灣文化特色都曾在網路上掀起熱烈討論,成為台灣獨有的代表:

台灣文化特色1:熱情多元的夜市文化

台灣的夜市可說是世界聞名,從台北士林夜市到台南花園夜市等,台灣豐富多元的夜市文化不僅被稱作美食天堂,更是民眾生活的縮影。這種台灣特色文化紅到國外,成為外國遊客來台必訪的行程之一。輝達執行長黃仁勳今年更首度將夜市文化引進GTC全球人工智慧大會。

台灣文化特色2:傳統再創新的陣頭表演

陣頭技藝到了台灣落地生根,隨著時代演進,孕育出獨有的特色文化,像是八家將與電音三太子等,融合了傳統信仰與現代創意,成為台灣傳統文化的活招牌。這種獨特的民俗表演,讓台灣的文化特色在國際攝影獎中也占有一席之地。

台灣文化特色3:獨有的機車生活

雖然民眾對於「台灣機車密度為全球最高」這項紀錄可能有褒有貶,但難以否認台灣街頭機車的川流不息,忠實地反映台灣的日常生活。一部機車上山下海,這種迥異於國外的交通景象,也是許多外國旅客想體驗的正宗台灣味。

台灣文化特色4:與時俱進的歌仔戲曲

歌仔戲作為台灣本土戲曲,以本土語言與獨特唱腔,傳頌許多在地故事、經典奇談,感動了無數觀眾。除了在台灣深耕,發展出更多元的演繹方式,歌仔戲也逐漸在國際嶄露頭角,與許多國外藝術家聯名合作,這種與時俱進的演變,讓台灣特色文化更具國際視野。

台灣文化特色5:掌中魅力盡現的布袋戲

布袋戲發展至今,已成為台灣傳統文化的特有資產,以栩栩如生的木偶表演和扣人心弦的劇情聞名,掌中乾坤,無窮無盡。而近年來,布袋戲也與現代科技結合,不僅發展出更豐富的演出高度,這種創新也讓台灣的文化特色持續煥發新生機。

「三月瘋媽祖、四月迎王爺,五月城隍生...」令人無法忘懷的台灣傳統節慶文化

台灣的傳統節慶是台灣特色文化的精髓,「三月瘋媽祖、四月迎王爺,五月城隍生」這句俗語,以及「北城隍、中媽祖、南王爺」等說法,不僅道出了台灣人對信仰的熱情,也表現出台灣傳統節慶的豐富多元。

像是每年農曆三月的大甲媽祖遶境吸引數百萬信徒參與,9天8夜的徒步進香被列為世界三大宗教慶典之一,展現了媽祖信仰的深遠影響。每三年舉行一次的東港迎王平安祭,壯觀的燒王船儀式象徵送走瘟疫、祈求平安,凝聚了地方民眾的虔誠心意。而農曆五月則是慶祝霞海城隍聖誕,祈求消災解厄與地方安寧,反映台灣人對陰陽兩界和諧的敬崇與重視。

此外,還有鹽水蜂炮、雞籠(基隆)中元祭、高雄內門宋江陣、台東炮炸寒單爺等台灣民俗活動,這些節慶不但展現信仰力量,也凝聚了台灣人的情感與團結,讓台灣傳統文化歷久彌新。

「你的台灣魂是什麼模樣呢?」如詩人醫師曾貴海這樣熱愛土地的文化先驅,亦或是從走入夜市的熱鬧喧囂,到陣頭的震撼演出;從機車的便利生活,到傳統節慶的信仰傳承等,這些台灣獨有特色,共同勾勒出屬於我們的台灣文化。或許下次有人問起「台灣有什麼特色?」時,我們能自信地說出這些故事,讓世界看見台灣的文化魅力。